“이렇게 못생긴 산수화는 처음 봤네!”

오일파스텔이 풀어놓은 강원도 산수의 아름다움에 빠지다

서울을 오갈 때마다 남춘천역을 이용합니다. 보통 열차시간보다 30분이나 한 시간 정도 여유 있게 역으로 갑니다. 돌아올 때는 더 여유로워서 마음 놓고 남춘천역에서 시간을 보냅니다. 그곳에는 ‘문화공간 역’이 있습니다. 특별한 사정이 없는 한 늘 전시회가 열립니다. 제겐 더없는 행운이자 평온한 시간을 보낼 수 있는 공간입니다.

서울에서 돌아오는 길, 자연스럽게 ‘문화공간 역’으로 향합니다. 다행입니다. 전시회가 열리고 있네요. 지난 11월 4일(금)부터 10일(목)까지 ‘민선주 다섯 번째 개인전’이 열리고 있는 겁니다.

이곳은 관람 순서가 따로 정해져 있지 않습니다. 오늘은 전시장 안쪽부터 시작합니다. 수묵산수화 대작이군요. 한쪽 벽면을 길게 차지하고 있습니다. 자작나무 숲으로 유명한 강원도 인제군 용대리부터 시작한 그림은 강릉 영진해변까지 이어집니다.

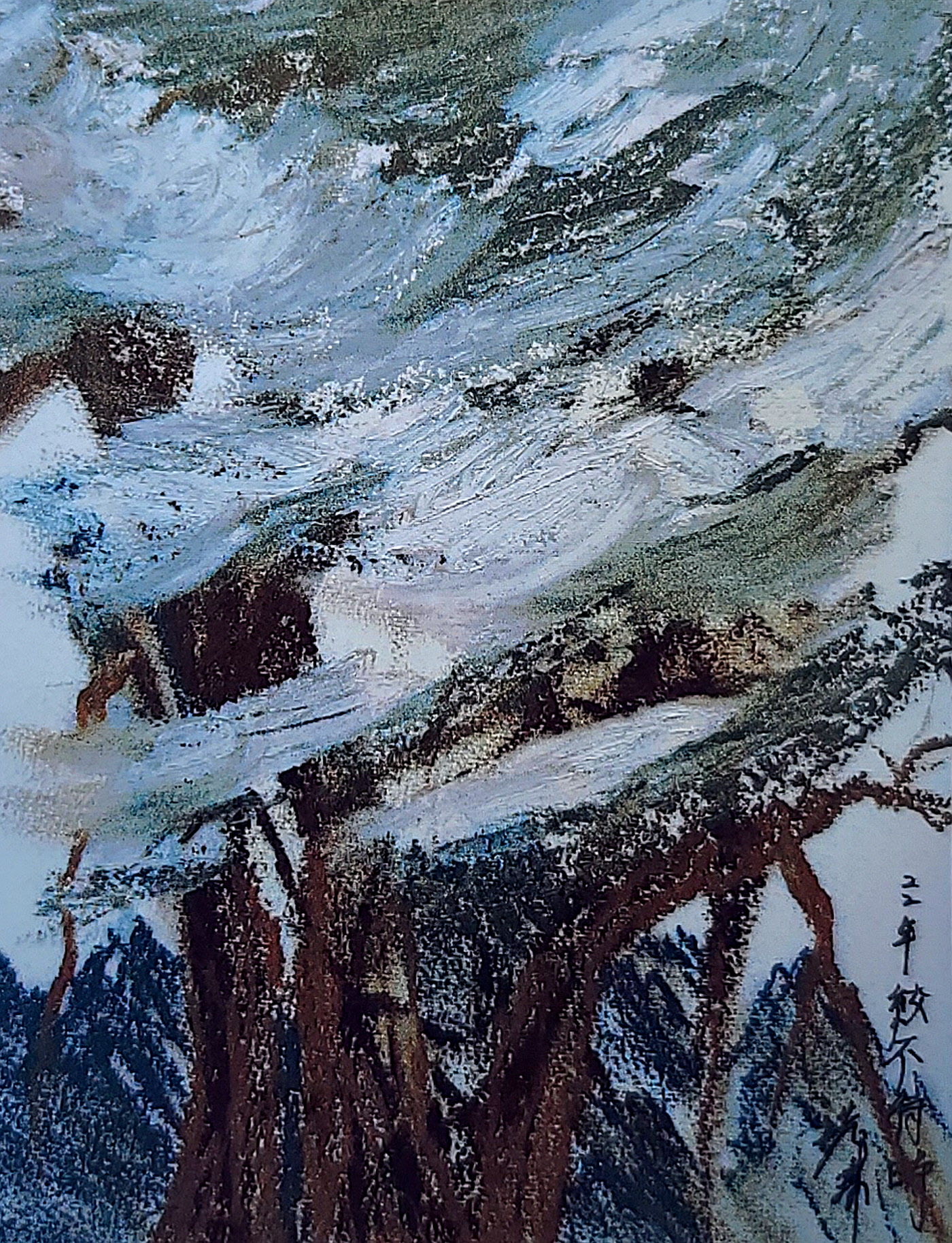

이제부터 부분화입니다. 힘이 넘쳐 보이는 높은 산봉우리가 절경입니다.

심산유곡, 깊고 높은 산과 골짜기가 조화를 이루고 있습니다.

유유히 흐르는 강물이 작은 산을 감싸고 있네요.

운무 가득한 풍경입니다. 햇살이 퍼지면 서서히 형체가 드러날 것 같습니다.

우거진 숲, 그 어둠에도 생명이 숨쉬고 있습니다.

저 다리를 건너면...

“크레용이 아닌 오일파스텔입니다.”

무식하면 용감하다고 “크레용으로 그리신 거 같네요”라며 민선주 작가에게 아는 체합니다.

“아, 이건 오일파스텔화입니다.” 차라리 무엇으로 그린 것인지 묻는 게 현명했습니다. 그런데 아무리 봐도 크레용 같은데... 아는 게 힘입니다. 나중에 찾아봤습니다.

크레용 석유에서 분리한 파라핀에 안료를 섞어 딱딱하게 굳혀 만든 것으로 색채가 선명하고 손에 묻지 않는다. 얼룩이 생기고 두 가지 이상의 색이 섞이지 않는다.

크레파스 크레용과 파스텔을 합친 것이 크레파스. 크레파스는 파라핀 대신 광물유 사용, 석회로 만든 파스텔의 영향으로 부스러기가 생긴다. 크레용보다 색이 진하고 촉감이 부드럽다.

오일파스텔 크레파스=오일파스텔, 크레파스보다 좀 더 무르고 부드러우며 발색이 진하다. 색이 잘 섞인다.

강원도 곳곳의 산수가 이렇게 다양하게 표현됩니다.

고급 액자에 들어가는 대신 핀으로 고정만 시킨, 편하고 자유로운 느낌의 작품들. 판단은 관람객의 몫입니다.

대부분의 작품에 문지르기 기법이 적용되었습니다.

민선주 작가는 지난해부터 오일파스텔로 야외 사생을 했다고 합니다. 그 전에는 위의 작품처럼 네임펜을 사용했고요.

산과 도시를 지나 바다(영진해변)에 다다릅니다.

전시장에서 받은 엽서 크기의 종이에 담겨있는 작품 ‘교불대시(絞不待時)’입니다. 여기에는 ‘죽비’라는 이름의 글이 있는데 다음과 같습니다.

불교에서 수행자를 지도하거나 경책할 때 사용하는 도구이며, 한자 반 정도의 작은 것으로 손바닥에 쳐서 소리를 낸다. 나태와 졸음을 깨우기 위해 스스로 맞기를 원하면 경책으로 쳐서 자세를 바로 잡는 것처럼, 그림은 나에게 죽비와 같다. 매순간 매일 죽비소리...

그런데 작품 이름이 눈길을 끕니다. ‘교불대시(絞不待時)’, 즉 ‘사형이 선고되자마자 목을 졸라 죽인다’는 뜻입니다. 섬뜩합니다. 옛날에는 죄인을 사형시킬 때도 자연의 기를 상하지 않게 만물이 소생하는 봄이나 수확기인 가을에는 집행하지 않고 ‘때’를 기다리는 것이 상례였다고 합니다.

민선주(関先珠)

다섯 번째 개인전이며 심리학을 전공했음.

2022년 11월4일(금)~11월 10일(목)

춘천 문화공간역

개인전

1회 이렇게 못생긴 산수화는 처음 봤네! (춘천미술관, 2013)

2회 지금 어디 있는가 (갤러리 안젤리코, 2015)

3회 이렇게 못생긴 산수화는 처음 봤네! (갤러리 툰, 2017)

4회 도모지. 먹이야... (갤러리 4F, 2020)

단체전

한시를 품다 춘천화첩기행 2014~16년

강원미술시장축제 사구팔구전 2016

강원민족미술인협회 10주년

기와집골 문화공간 100

강원·경남·제주·목포교류전

강원민족미술인협회전 (나의 대표작 시리즈, 2018)

강원미술한마당전 강원을 누비다 (2019)

문화공간 역 개관기념전 꿈꾸는 춘천 (2020)

사족

빨간색과 파란색, 그리고 무채색...

세상은 빨간색이든 파란색이든 편을 가르고 살아갑니다. 한편으론 그게 편할 때도 있죠. 그렇다면 민선주 작가는 어떤 색일까요? 두 가지를 섞은 보라... 평범한 생각이라고요. 그럴 겁니다. 그의 작품을 보고 있으면 ‘아, 이 분은 무채색이구나’라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 전시된 작품을 보면 채도보단 명도에 가깝다는 생각이 듭니다. ‘무식하게’라는 말을 들어도 괜찮습니다. 어차피 판단은 관람자의 몫이니까요. 무채색을 제외한 모든 색은 유채색이지만, 제가 생각하는 무채색은 이미 유채색을 포용하는 것을 넘어 또 다른 세상의 색이라고 생각하기 때문입니다.

이렇게 못생긴 산수화는 처음 봤네!

전시회에 가면 작품을 묶은 책(도록)을 보게 됩니다. 그러나 민선주 다섯 번째 전시회에서는 ‘죽비’라는 제목의 글이 들어간 엽서 크기 종이 한 장이 전부입니다. 그 한 장으론 작가 소개나 프로필을 제대로 알 수 없습니다. 여기저기 검색을 통해 작가의 간단한 경력을 확인합니다. 첫 번째 전시회는 ‘이렇게 못생긴 산수화는 처음 봤네! (춘천미술관, 2013)’입니다. 어쩌면 제 생각이 맞았는지 모르겠네요. ‘못생긴 산수화’에 공감하니까요. 그런데 관람 중간에 문득 일 년에 두세 번 가는 내린천이 떠오릅니다. 맑고 시원한 계곡물이 시원하게 내려오다 큰 바위에 부딪쳐서 일어나는 물보라, 그 속의 영롱한 무지개... 제겐 내린천의 갈겨니가 더 반갑지만 오늘은 민선주 작가의 풍경 속으로 빠져듭니다. 작가 스스로 ‘못생긴 산수화’라 이름 붙인 것처럼, 대충 그린 듯한 그림들... 하지만 그 속에는 시각적 표현을 뛰어넘은 강원도의 아름다운 풍경이 상상의 나래를 편 것처럼 화폭을 넘나들고 있습니다. “끝!”

'문화 예술' 카테고리의 다른 글

| [원주한지테마파크] 2022 원주한지테마파크 종이여행II ‘뜻밖의 정원’ (0) | 2022.11.07 |

|---|---|

| [원주 한지테마파크] 페이퍼 스컬프처(Paper Sculpture)에서 천년의 숨결 느껴 (0) | 2022.11.07 |

| [묵화연 墨花緣] 짙은 묵향에 취하다 (0) | 2022.11.04 |

| [모텔 판문점] 춘천시민극단 봄내의 첫 작품! (0) | 2022.11.01 |

| [춘천연극제 ‘고맙데이’] 2022 춘천연극제축제 ‘고맙데이’ 성황리 마쳐 (0) | 2022.10.31 |

댓글