제주 성읍마을, 당시 삶의 흔적 곳곳에서 볼 수 있어

인위적 가옥의 민속촌과 대비되는 실제 삶의 모습 엿보여

갈옷을 찾다 보니 제주 성읍마을까지 오게 되었습니다. 아쉬운 것은 우중충한 날씨입니다. 성읍마을은 전통 초가집과 우물, 돼지를 키우는 우리, 각종 생활용품들이 잘 보존되어 있어 그 시절의 삶을 엿볼 수 있습니다.

갈옷집을 나와 차로 한 바퀴 돌다 보니 성읍마을 남문이 나오네요. 다시 돌아가 천천히 구경하기로 합니다.

아무튼 갈옷 만드는 집을 찾았습니다.

하지만 우리가 찾던 갈옷은 보이지 않습니다. 멀리서 찾아왔는데 아쉽습니다.

예정에 없었지만 성읍마을을 둘러보기로 합니다.

제주 성읍마을 주춧돌 및 기타 부재

1423년 정의현의 읍치를 성산읍 고성리에서 이곳 성읍마을로 옮겨오면서 시작된 마을의 역사와 함께 사람들이 살아가는 집을 짓고 허무는 과정을 지나오며 퇴락되고 방치되는 주춧돌 및 기타 부재를 이곳으로 옮겨 보관 중입니다.

제주 성읍마을 고창한 고택

국가민속 문화재 제70호(지정일: 1979.1.26.)

제주 성읍 마을 고창환 고택은 정의 향교와 이웃해 있으며, 19세기 초에 세워진 것으로 보인다고 합니다. 20세기 초 여인숙으로 쓰였던 일이 있어 ‘여관집’으로 불리기도 하지만 여관으로서 특별한 형태는 찾아볼 수 없고, 안거리(안채)와 마당을 가운데 두고 헛간채가 마주한 단출한 집입니다. 큰길에서 올레 길을 따라 들어가면 정낭도 없이 마당으로 들어서게 됩니다. 안거리는 제주도의 전형적인 3칸 집 구성을 잘 보여 줍니다. 상방(대청마루)을 가운데 두고, 구들과 고팡(고방)이 붙어 있습니다. 정지(부엌) 공간이 비교적 좁고, 정지 안쪽으로 작은 구들이 있으며 뒤뜰에 텃밭이 있습니다. 헛간채는 예전에 멍석이나 남방애(통나무로 만들어진 제주 특유의 절구) 따위를 두었던 공간입니다.

※ 정; 집으로 들어오는 길목에 대문 대신 가로로 걸쳐 놓는, 길고 굵직한 나무

제주 성읍마을에서는 다양한 체험을 할 수 있습니다. 공방체험 천연염색과 도깨비장군활터를 둘러봅니다. 천연염색 체험은 한산합니다. 평일에 우중충한 날씨에 관람객의 발길도 뜸하기 때문일 겁니다.

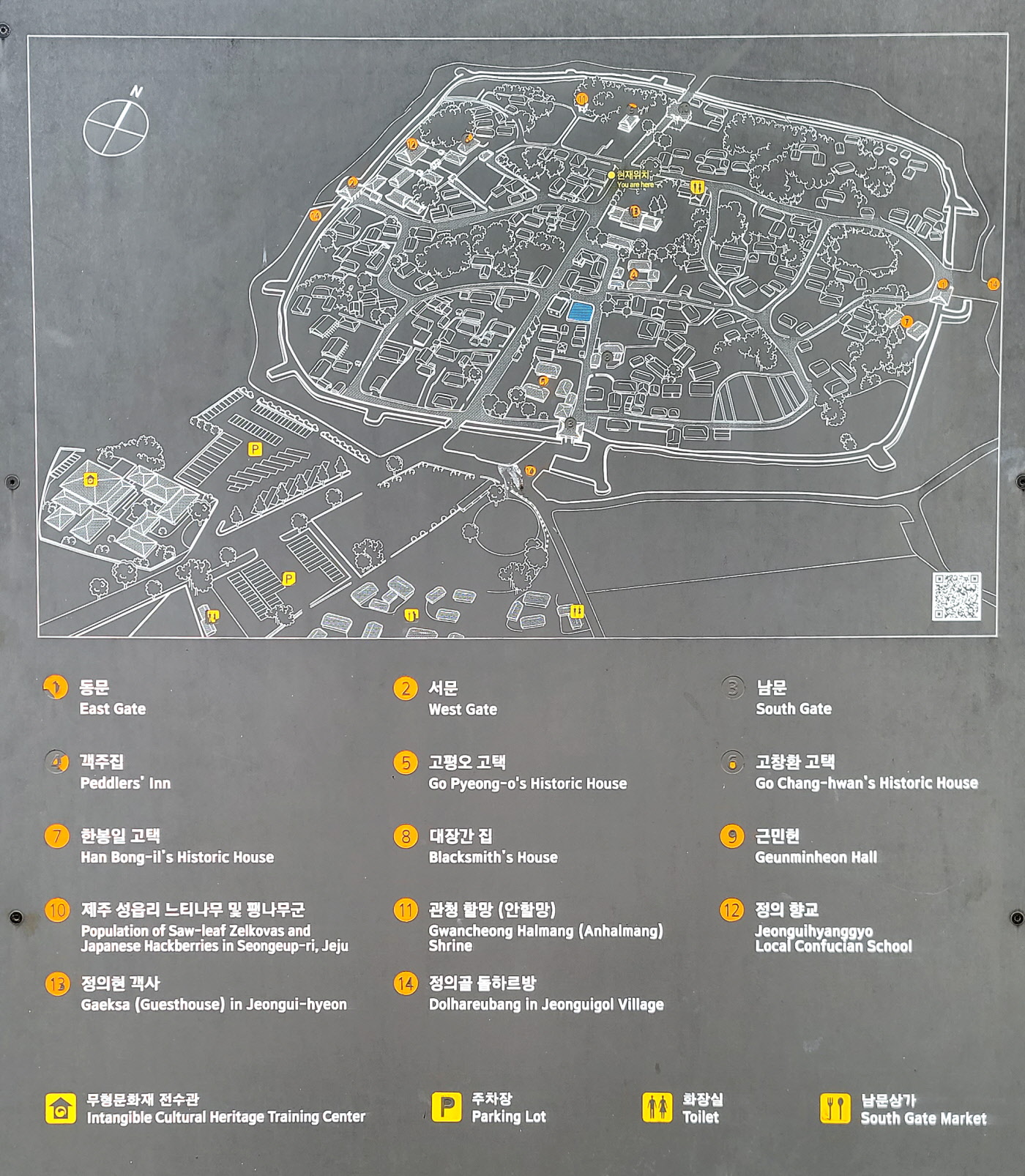

제주 성읍마을

국가 민속 문화재 제188호(지정일: 1984.6.12.)

제주 성읍마을은 정의현의 읍치(고을, 군아가 있던 곳)인데, 읍성 안에 관청 건물을 비롯하여 객사, 정의 향교, 느티나무와 팽나무(천연기념물 제161호), 돌하르방, 마을의 민가(국가 민속 문화재) 등이 잘 남아 있어서 제주도의 민속과 문화를 연구하는 데 귀중한 자료가 됩니다.

조선 초 제주에는 한라산 북쪽 한 곳에만 관아가 있어 남쪽에 거주하는 사람들이 관아를 왕래하는 데 불편이 많았습니다. 이에 조선 태종 16년(1416) 한라산 남쪽 약 36km(90여 리)를 동서로 나누어 동쪽에는 정의현, 서쪽에는 대정현을 설치하고 조선 후기까지 유지했습니다. 그중 정의현은 처음에 성산 고성리에 읍치를 두었으나 큰 마을과 멀리 떨어진 외진 곳이어서 세종 5년(1423)에 지금의 위치로 옮겼습니다.

읍성의 규모는 동서 160m, 남북 140m, 둘레 약 1,200m에 달하며 높이는 약 3m 정도이고, 남, 동, 서 세 군데에 성문이 있으며, 방어 시설로는, 바깥쪽으로 돌출된 ‘ㄱ’ 자 형태의 옹성과 성문을 두었습니다.

근민현

국가 민속 문화재 제188호

근민헌은 정의 현감이 사무를 보던 청사로서 현재의 군청과 같은 역할을 하는 건물입니다. 처음 정의현의 치소는 성산면 고성리에 있었으나, 왜구의 침입이 잦아 조선 세종 5년(1423)에 지금의 위치로 옮기고 석성을 쌓았습니다. 이 고을은 1914년 정의군과 대정군이 폐지되어 남제주군에 합병될 때까지 정의현의 중심이었습니다. 이 건물은 옛 건물을 헐고 조선시대의 건물을 고증하여 2014년에 복원한 것입니다.

※ 치소; 어떤 지역의 행정 사무를 맡아보는 기관이 있는 곳.

제주 성읍 마을 한봉일 고택

국가 민속 문화재 제71호(지정일: 1979.1.26)

제주 성읍마을 한봉일 고택은 19세기 초에 건립된 것으로 보이며, 등문 안쪽에 성벽을 끼고 있습니다. 주변 경관과 이문간(대문간) 밖의 팽나무가 아늑한 분위기를 조합니다. 이문은 헛간과 쉐막(외양간)을 갖추고 있으며, 안거리(안채)와 밖거리(바깥채)가 마주 보고 있습니다. 안거리에는 재래식 온돌인 ‘굴묵’이 있는데, 굴묵으로 통하는 다른 칸을 두지 않고 난간 쪽을 이용하여 출입하는 한라산 남쪽 지역의 가옥 구조가 잘 드러납니다. 3칸 집인 밖거리의 상방(대청마루) 뒤쪽에 작은 구들을 배치한 점이 특이합니다.

제주 성읍마을 객주집

국가 민속 문화재 제68호(지정일: 1979.1.26.)

제주 성읍마을 객주집은 예전 정의 고을의 객사 앞에 자리하고 있으며, 본래 객주집이었다고 전해집니다. 넓은 대지에 안거리(안채), 밖거리(바깥채), 모커리(안거리와 밖거리 사이에 가로 놓인 집채), 창고, 이문간(대문간) 등 다섯 채의 건물이 마당을 중심으로 ‘ㅁ’ 자형으로 알맞게 배치되어 있습니다. 안거리는 전형적인 제주도의 3칸 집이며, 전면에 풍채(차양)가 설치되어 있고, 밖거리는 안채와 비슷한 구성을 하고 있으며 이문간에 가까운 2칸은 헛간입니다. 18세기 말에 지어진 것으로 보이는 이 가옥은 정의 고을의 중심가에 있으면서 제주 농가의 구조를 갖추었으며, 객주집으로 이용되었다는 점에서 당시의 생활사를 잘 보여 줍니다.

노다리 방죽

‘노다리’는 ‘나들이’가 음운 변화하여 현재의 지명이 되었습니다. 관청에 원정(原情), 소지(所志) 등을 들인 사람들이 거간(居簡)과 만나 의논하던 곳이며, 관속들이 쉬던 곳이기도 합니다. 남문에서 객사에 이르는 직선 길에 있습니다. 사각형의 물통으로 예전에는 여기에 창포를 심어 길렀으며 여자들이나 기생들이 머리를 감을 때 사용하였다고 합니다.

※ 원정(原情); 억울한 사정을 하소연함

※ 소지(所志); 청원할 것이 있을 때 관청에 내던 서면

원님물통

대장간집(고상은 가옥) 가옥 바로 앞에 있습니다. 생수량이 풍부하지는 않으나 천천히 솟아 성읍 인근에서 얻을 수 있는 비교적 깨끗한 물이었습니다. 그래서 일반 서민의 사용을 금지하고 관아에서만 사용하여 ‘원님물’이라는 명칭이 붙었다고 합니다. 샘물(용천수)이 아닌 봉천수이며 전해오는 말에 의하면 옆에 있는 노다리 방죽에서 여기까지 땅속에 가시나무 등 나무를 묻어 그것을 타고 방죽의 물이 여기로 흘러들면서 걸러지게 하여 식수로 사용하였다고 합니다. 실제 방죽을 청소할 때 바닥에서 통나무가 발견되었다고 합니다. 남문 가까이 있어 ‘남문물’이라고도 불립니다.

제주 성읍마을 고평오 고택

국가 민속 문화재 제69호(지정일: 1979.1.26.)

제주 성읍마을 고평오 고택은 18세기 말에 지어진 것으로 알려져 있으며, 마당을 중심으로 안거리(안채)와 밖거리(바깥채)가 마주하여 서 있고, 마당 동쪽에 모커리(안거리와 밖거리 사이에 가로 놓인 집채)가 있습니다. 마당 서쪽에도 모커리가 있어서 ‘ㅁ’ 자형으로 배치되어 있었으나 1970년대 중반에 헐렸습니다.

안거리는 3칸으로 왼쪽에 정지(부엌), 오른쪽에는 안방과 고팡(고방)을 두었습니다. 중앙의 상방(대청)에 호령창이라는 쌍여닫이창이 따로 달려 있는데 이는 제주도 남부 일부 지방에서만 볼 수 있는 가옥 형태입니다. 밖거리는 정의 고을 당시부터 면사무소가 표선리로 옮겨지던 근래까지 관원들이 숙식하던 곳이었다고 하며, 제주도의 여느 집 구조와는 다르게 상방(대청마루)이 동쪽으로 치우쳐져 있고 연이어 2칸의 방을 두었습니다.

말방아

제주특별자치도 농촌지역에서 곡식을 찧거나 빻을 때 사용한 생활용구로, 육지부의 연자방아와 같은 형태이나 주로 말의 힘을 이용했으므로 말방아라고 합니다. 둥글고 판판한 커다란 석판이 알돌(바닥돌)이며 알돌 위를 구르는 둥근돌이 웃돌(맷돌)입니다. 알돌은 땅에 고인 천돌 위에 얹혔으며, 알돌의 중앙에 박힌 중수리를 중심으로 웃돌이 맴돕니다. 웃돌 둘레에는 장틀목과 가른틀목이 직사각형으로 에워싸고 있으며, 장틀목 끄트머리에는 채경(찻낭)을 수시로 끼워 마소나 인력으로 웃돌을 돌리게 하였습니다. 제주특별자치도는 다른 지역에 비해 방아의 분포비율이 월등히 높아 30가구 정도가 계(契)라 하는 접(接)을 조직하여 하나를 만들었다고 합니다.

성읍마을에는 곳곳에서 공방 체험장을 만날 수 있습니다. 시간 여유가 있다면 취향에 맞는 공방을 찾아 하나하나 배우고 싶습니다. 그리고 이곳에서 민박 체험도 할 수 있습니다. 흥미로운 시간이 될 것 같습니다.

성읍마을 안에서는 여러 가지 먹거리를 만날 수 있습니다.

개성 있는 카페들도 있습니다. 이른바 커피숍이죠. 정감이 넘칩니다.

성읍마을 안에 있는 성읍교회는 이기풍 목사(1865∼1942)가 1909년 세운 교회로 제주시 성내교회에 이은 제주의 두 번째 교회라고 합니다.

제주 돼지 이야기

제주 흑돼지는 교잡종

우리가 흔히 접할 수 있는 제주 흑돼지는 일제강점기와 산업화를 거치면서 외국에서 도입된 개량종과 교잡된 종이라고 합니다. 1954년 제주 한림본당에 부임한 패트릭 제임스 맥그린치 신부(1928~2018)는 가난과 배고픔에 시달리던 제주를 구하고자 고향인 아일랜드에서 요크셔 돼지를 데리고 왔고, 수의학을 전공한 그는 가톨릭에서 농부를 수호하는 성인 이시도르(St. Isidore)의 이름을 따서 ‘이시돌 목장’을 만든 후 도민들과 함께 돼지사육을 포함한 축산업을 시작했다고 합니다.

(출처 : 제주교구)

참고로, 천연기념물인 ‘제주 흑돼지’를 먹으면 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 제주 흑돼지는 2015년 천연기념물 제55호로 지정되었습니다. 제주흑돼지는 2000~3000년 전 만주, 한반도와 제주까지 사육했던 기록이 있을 만큼 오랜 역사를 자랑한다고 합니다.

간단히 알아보는 제주 성읍마을 역사

성읍마을은 조선조 태종 10년(1410년) 성산읍 고성리에 설치되었던 읍치(고을 수령이 사무를 관장하던 관아가 있던 장소)가 조선조 세종 5년(1423년) 이곳으로 옮겨진 이래 500여 년간 정의현의 중심이 되었던 유서 깊은 마을입니다.

기록에 의하면, 원래 정의현은 태종 16년(1416년) 안무사 오식의 건의에 따라 성산읍 고성리에 정의성을 축성하였었으나 읍치가 너무 동쪽에 치우쳐 행정상 불편할 뿐만 아니라 태풍의 피해가 잦고 또한 우도가 가까이 있어 외적으로부터의 침입이 빈번하였으므로 안무사 전관이 건의하여 세종 5년(1423년), 당시 진사리(현 표선면 성읍리)로 현치(현의 읍치)를 옮기게 되었다 합니다.

따라서 일명 ‘진사성’이라고도 불리었던 정의성은 축성을 시작한 지 5일 만인 세종 5년 정월 13일에 총 둘레 2,986척, 높이 13척의 규모로 완공되었는데 성에는 동서남으로 세 개의 문을 두었고 성안에는 두 곳의 우물이 있었습니다.

숙종 28년(1702년) 이형상 목사의 ‘탐라순력도’에 의하면 정의현의 당시 민가 호수가 1,436호, 전답이 140결, 성수비군이 664명, 말 1,178필, 흑우 228수를 보유할 정도의 상당히 번성하였던 읍성이었던 것만은 확실합니다.

1423년 이후부터는 약 5세기 동안 정의현의 읍치로 번성하였던 성읍은 1915년 5월 1일부로 제주도제가 시행되면서 표선면 면소재지로 격하되었다. 지금의 표선면은 1935년 동중면이 개칭된 이름입니다.

1980년대에 들어서면서 성읍마을은 그 역사적 중요성이 부각되어 문화재적 차원에서 새로운 전기를 맞게 되었습니다. 그리하여 제주도 지정 민속자료 제5호로 지정되었고, 이어 1984년 6월 총 1,425필지 3,191,711㎡의 면적이 중요 민속자료 188호 국가지정문화재로 승격되었으며, 1987년 9월에는 보호구역이 935필지(790,747㎡)로 축소 조정되어 오늘에 이르고 있습니다.

성읍마을

제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍정의현로 30 제주 성읍마을

064-710-6797

사족

갈옷 찾아 떠난 길, 결국 제주 성읍마을까지...

이번 제주여행에서 화두는 ‘갈옷’이었습니다. 출발 전부터 갈옷부터 사자고 했으니까요. 그러나 제주도 어딜 가도 제대로 된 갈옷을 만나지 못합니다. 종횡무진, 제주시에서 서귀포까지 둘러봤지만 결국 원하는 것은 구하지 못합니다. 그 과정에서 잠시 600여 년 전으로 돌아가 성읍마을의 백성이 되어 봅니다.

제주 갈옷 유감

‘갈옷 찾아 삼만리’라는 말이 나올 정도로 갈옷찾기가 힘들었습니다. 검색해서 찾아가면 대부분 획일적으로 대량 생산된 것이거나 디자인 역시 다양성이 떨어집니다. 제주여행 중 제가 입었던 갈옷은 서귀포 매일올레시장에서 형이 사준 기성복입니다. 아무튼 갈옷 때문에 찾아갔던 집들은 일일이 소개하기 낯부끄러워 생략합니다. 제주 특산품으로 개발할 여지가 충분한데도 왜 그러는지 모르겠습니다. 막냇동생은 뉴욕으로 돌아가기 전 결국 쿠팡을 이용했습니다. “끝!”

'여행 산책' 카테고리의 다른 글

| [제주 성읍마을 툇마루커피] 아가자기한 작고 예쁜 커피점 (0) | 2022.10.22 |

|---|---|

| [제주 정낭] 재미있는 제주도 정낭(대문) 이야기 (1) | 2022.10.22 |

| [통영 다찌-종합] 통영 다찌 유감 (0) | 2022.10.21 |

| [통영 다찌-제2편] 통영 다찌, 이런 집도 있습니다. (0) | 2022.10.21 |

| [통영 다찌-제1편] 통영 다찌, 이런 집도 있습니다 (0) | 2022.10.21 |

댓글