꽃바다와 푸르름 가득한 이효석문학관 나들이

흐븟한 달빛에 숨이 막힐 지경이다

“모밀인가? 메밀인가? 그것이 알고 싶다!”

봉평장 나들이를 마치고 ‘이효석문학관’을 찾아갑니다. 이번이 두 번째입니다. 문학관 입구부터 푸르름과 화사한 꽃바다가 반깁니다. 일요일이나 관람객은 별로 보이지 않습니다. 봉평장에 간 것일까요, 막국수를 드시러 가신 건가요.

이효석(李孝石, 1907.4.5.~1942.5.25일)은 일제강점기의 작가이자 언론인, 수필가이자 시인입니다. 숭실전문학교 교수를 지내기도 했으며, 호는 가산(可山), 강원 평창 출생으로 한국의 대표적인 단편소설 작가입니다.

‘이효석문학관’ 전시실은 이효석의 생애와 문학세계를 시간의 흐름에 따라 볼 수 있도록 구성되어 있습니다. 재현한 창작실, 옛 봉평장터 모형, 문학교실에서는 이효석의 문학과 생애를 다룬 영상물을 시청할 수 있었습니다.

작품 활동

1928년 ‘도시와 유령’을 발표하면서 본격적으로 작품 활동을 시작했습니다. 이후 ‘노령근해’, ‘상륙’, ‘행진곡’, ‘기우(奇遇)’ 등을 발표하면서 동반자 작가로 활동합니다. 그 후 모더니즘 문학단체인 《구인회》에 참여하고 ‘돈(豚)’, ‘산’, ‘들’ 등을 발표하면서 자연과의 교감을 시적인 문체로 유려하게 묘사한 작품들을 발표합니다.

사족

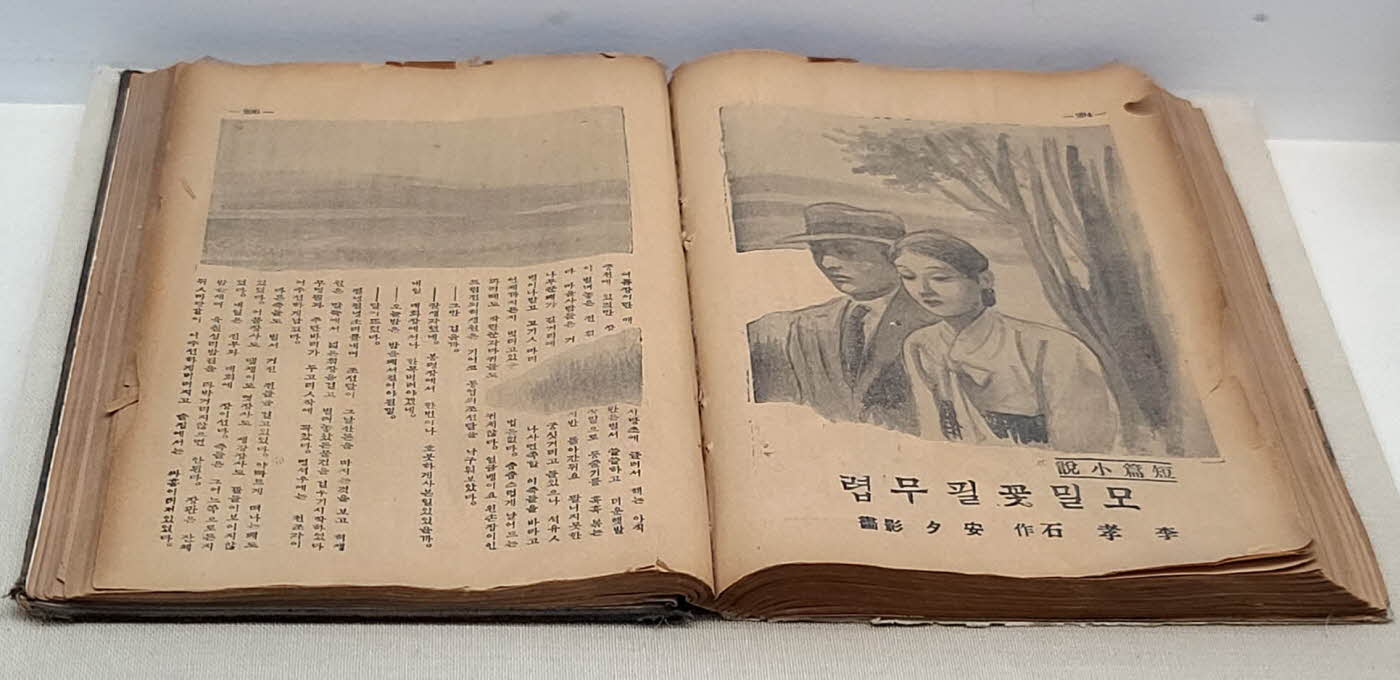

지난번 찾았을 때보다 깔끔하게 정돈된 모습이 인상적이네요. 화창한 날씨와 주변엔 온통 꽃들이 피어서 기분마저 상쾌해집니다. 다만, 전시실을 둘러보면서 아쉬운 점은 글씨가 보이지 않을 정도로 산화된 육필 원고입니다. 단편소설집은 종이가 지나치게 산화되어 만지면 낙엽처럼 부서질 것 같습니다.

메밀꽃 필 무렵

흐븟한 달빛에 숨이 막힐 지경이다

찌푸린 하늘은 횡성을 지나 평창 나들목을 지날 즈음 서서히 화창해집니다. 봉평 가는 걸 알기라도 했을까요, 봉평장에 도착해서는 겉옷을 벗을 정도였습니다. 봉평장은 2, 7일 열리는데 춘천 풍물시장과 날짜가 같습니다.

서둘러 봉평5일장 구경을 마치고 이효석문학촌으로 향합니다. 봉평은 싱그러움이 가득합니다. 몇 해만인가요, 다시 찾은 이효석문학관은 오늘따라 더욱 정갈해 보입니다. 전시실 관람에 앞서 이번에는 그의 문학과 생애를 다룬 영상부터 시청합니다. 오래된 화질이 아쉬웠지만 가산(可山) 이효석의 삶을 다시 한번 엿볼 수 있는 기회였습니다.

Scene 1

처녀는 울고 있단 말야. 짐작은 대고 있었으나 성서방네는 한창 어려워서 들고날 판인 때였지. 한 집안 일이니 딸들에겐 걱정이 없을 리 있겠나. ... 처음에는 놀라기도 한 눈치였으나 걱정 있을 때는 누그러지기도 쉬은 듯해서 이럭저럭 이야기가 되었네... 생각하면 무섭고도 기막힌 밤이었어.

Scene 2

흐려지는 눈을 까물까물하다가 허생원은 경망하게도 발을 빗딛었다. 앞으로 꼬꾸라지기가 바쁘게 몸채 풍덩 빠져버렸다. 허비적거릴수록 몸은 걷잡을 수 없어 동이가 소리를 치며 가까이 왔을 때에는 벌써 퍽으로 흘렀었다. 옷채 졸짝 젖으니 물에 젖은 개보다도 참혹한 꼴이었다. 동이는 물 속에서 어른을 햇갑게 업을 수 있었다. 젖었다고는 하여도 여윈 몸이라 장정 등에는 오히려 가벼웠다.

Scene 3

밤중을 지난 무렵인지 죽은 듯이 고요한 속에서 짐승 같은 달의 숨소리가 손에 잡힐 듯이 들리며, 콩포기와 옥수수 잎새가 한층 달에 푸르게 젖었다. 산허리는 온통 메밀밭이어서 피기 시작한 꽃이 소금을 뿌린 듯이 흐븟한 달빛에 숨이 막힐 지경이다. 붉은 대궁이 향기같이 애잔하고 나귀들의 걸음도 시원하다.

“모밀인가? 메밀인가? 그것이 알고 싶다!”

모밀꽃 필 무렵

강원도 평창군 봉평면에 있는 ‘이효석문학관’ 전시관을 둘러보다 이상한 점이 눈에 띕니다. 그동안 ‘메밀꽃 필 무렵’으로 알았는데 전시관에 진열된 책에는 ‘모밀꽃 필 무렵’으로 되어 있습니다.

‘메밀’인지 ‘모밀’인지 잠깐 헷갈립니다. 표준국어대사전에는 ‘메밀’이 표준어, ‘모밀’은 방언으로 나와 있습니다. 19세기까지 ‘모밀’로 쓰였지만 20세기에 표준어 규정에 따른 모음의 변화로 ‘메밀’이 되었다고 합니다.

날씨가 더위 지면서 시원한 것을 찾는 분 중에는 “소바(そば) 먹으러 가자”라고 하시는데 소바는 메밀을 뜻하는 일본말입니다. 오뎅이 아닌 어묵을 쓰듯 고쳐 써야 할 부분입니다. 심한 경우는 “메밀소바 먹으러 가자”도 있는데 이는 “메밀 메밀 먹으러 가자”는 뜻이 됩니다.

우리는 의외로 같은 뜻의 말을 반복하지만 익숙해서 그냥 넘어가는 경우가 있습니다. 예컨대, ‘역전앞’은 그냥 역의 앞인 ‘역전’이면 족한데 ‘전’과 같은 뜻인 ‘앞’을 붙인 것입니다. 또 초가집은 ‘초가’면 되는데 우리는 ‘초가집’이라 해야 마음이 편하죠. 마치 족발처럼. 아는 체 그만하라고요? 알겠습니다. 마치겠습니다.

이효석문학관

강원도 평창군 봉평면 효석문학길 73-25

사족

참기름이면 참기름이지 ‘진짜 참기름’은 또 뭐야. “끝!”

'문화 예술' 카테고리의 다른 글

| [거리공연-무드먼트 뮤지컬 콘서트] 뮤지컬 배우들의 멋진 공연 (0) | 2022.08.19 |

|---|---|

| [책과인쇄 박물관] 활판(活版), 그 아련한 추억에 대하여… (0) | 2022.08.18 |

| 2022 제19회 평창대관령음악제’ 폐막공연 (0) | 2022.08.17 |

| [춘천 실레책방] ‘책방주인이 없으면 편하게 놀다 가세요’ (0) | 2022.08.17 |

| 2022춘천연극제 코미디경연작 시상식 (0) | 2022.08.17 |

댓글